2024年12月中旬,清华大学生命学科高层次人才培养中心论坛的学术报告会在生物医学馆E109会议室顺利举办,此次论坛由生命学科高层次人才中心和生命中心共同支持。清华大学生命科学学院颉伟教授实验室邀请北京大学伊成器教授,围绕“核酸修饰的检测、功能与操控”主题做学术报告。

本次论坛由颉伟教授实验室2021级直博生周子茗主持。会议伊始,主持人介绍了伊成器教授的学术履历与所获奖项,讲座吸引了众多学生,也吸引了多位PI老师前来参与。

主持人宣布报告开始后,伊成器教授展开了主题报告。报告主要内容综合了他近些年的多个成果,系统讲述了对于假尿嘧啶的研究,从开发假尿嘧啶的组学检测技术开始,深入研究了假尿嘧啶功能与机制,最终从原理走向应用,进行了修饰驱动的靶向RNA的疾病干预尝试。

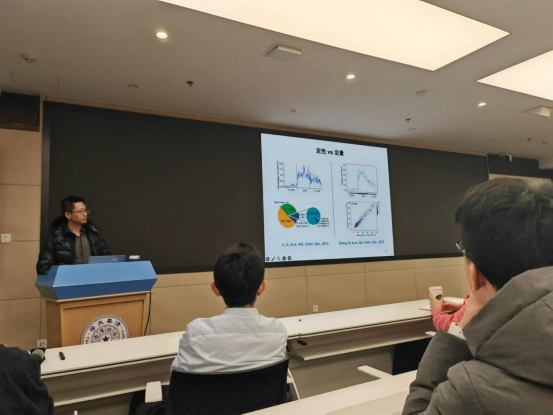

图 1 伊成器教授做开场白

伊成器教授从RNA的诸多修饰引入话题。伊教授得益于自己的化学背景,既了解化学原理,又能找到生物问题。作为RNA修饰的代表,他选择了“第五种碱基”,假尿嘧啶进行本系列的讲座主线。在此之前,没有合适的测序手段来判断假尿嘧啶在序列中是否存在。伊教授首先开发了假尿嘧啶的定性的测序方法,使用基于CMC的φ标记反应,对核酸序列进行化学标记和测序。然而,这种定性测序并不能很好地反映真实的假尿嘧啶含量。伊教授在随后的工作中找到了另外一个化学反应,利用φ到φ*的反应成功实现了假尿嘧啶的定量检测,成功在单碱基分辨率上实现了假尿嘧啶的测序。在组学技术与功能研究的小结中,伊教授总结了他团队近年来从假尿嘧啶到m6A的十几种检测技术开发。

图 2 伊成器教授介绍假尿嘧啶测序方法中定性与定量技术

有了假尿嘧啶的检测技术,就能对它的功能和机制进行比较详尽的分析。伊教授通过从公开数据库中对假尿嘧啶合成相关的酶进行搜索,发现在多个数据集中,胶质母细胞瘤中假尿嘧啶合成酶PUS7都会升高。针对胶质母细胞瘤的疾病进行深入研究,他发现将PUS7敲低,能够缓解肿瘤的形成。通过进一步的研究,他们发现癌症组织与癌旁组织中假尿嘧啶的差异集中的tRNA中,并且通过tRNA影响多个通路的机制。最终,他们与合作者筛选到了PUS7的小分子抑制剂c17,有希望对胶质母细胞瘤进行治疗。

图 3 报告精彩瞬间

最后,伊教授介绍了修饰驱动的RNA靶向与疾病干预。他指出,RNA靶向药物比靶向蛋白质有着更多的治疗靶标。现在的RNA靶向药物只能操控整个RNA,但是在疾病中,单个位点的变异大于55%。因此,精准操控单个位点是现在治疗所亟需的技术。除了治疗罕见病以外,伊教授还希望能够通过RNA修饰对其他常见病进行治疗,让其应用领域更加广阔。

图 4 伊教授介绍修饰驱动的RNA靶向与疾病干预

伊教授深入浅出,将系统性的工作和复杂的技术讲得通俗易懂,同学们讲座内容产生了极大的兴趣,同学们踊跃提问,对假尿嘧啶方法的原理、假尿嘧啶修饰在微生物中的应用、在治疗中是否会产生脱靶效应的多个方向进行了探讨。

图 5 与会学生向伊成器教授提问

图 6 午餐会交流

讲座结束后,伊成器教授与部分学生一起共进午餐,并就如何在博后出站成为独立PI时找到自己的课题、筛选疾病变异相关位点、二代与三代测序技术中修饰的应用等问题进行了深入交流与探讨。大家收获满满,本次报告会顺利结束。

在此,特别鸣谢生命科学联合中心,清华大学生命科学学院对此次论坛的大力支持。

撰稿人:高畅

嘉宾介绍

伊成器教授于2005年毕业于中国科学技术大学化学系,获理学学士学位;随后在美国芝加哥大学化学系,师从著名华人化学生物学家何川教授,从事核酸去甲基化酶机制的研究,并于2010年获得博士学位。

2011年底,伊教授加入北京大学,现任生命科学学院教授,兼任生命科学联合中心研究员、核糖核酸北京研究中心研究员、北京大学合成与功能生物分子中心研究员,以及北京大学化学与分子工程学院双聘研究员。

伊成器教授的研究领域主要集中在核酸表修饰的检测、功能与操控,特别是RNA修饰和表观转录组学以及基因编辑等方向。

伊教授在表观转录组学领域取得了诸多突破性成果,尤其在RNA修饰检测技术方面开发了多种创新方法。他的研究为该领域的发展做出了重要贡献,入选科睿唯安发布的2024年度“全球高被引科学家”。