2025年7月11日-7月14日,由清华大学-北京大学生命科学联合中心(生命中心)和清华大学生命科学学院主办的生命科学联合中心学生暑期班、第十四届高中生物教师研修班暨第三届生命科学基础教育人才培养研讨会活动在清华大学校内成功举办。来自全国各地44名高中生、42名本科生和83名高中生物教师参与了本次活动。

图为活动人员合影,上为学生群体合影,下为教师群体合影

7月11日,活动在清华大学西阶梯教室正式启动。开幕式由生命中心办公室主任江轶老师主持,生命学院副院长刘栋教授致辞。刘栋教授对参与活动的高中生和本科生寄予殷切期望:“现在是你们成长道路上的关键时期,希望这些天的知识可以照亮你们探索生命科学的道路,激发创新思维和求知欲,和来自全国各地的优秀同学相互交流,共同学习,希望在思想的碰撞中,发现新的视角,收获新的友谊。”对在场的高中教师,刘栋教授特别强调:“作为知识的传播者和智慧的启迪者,希望老师们可以了解前沿知识,更重要的是通过分享教学过程中的经验与心得,探讨遇到的问题和挑战,共同寻找解决方案,相信大家一定可以拓宽教学思路,提升教学水平,为学生带来更有趣、富有启发性的生物学课堂”。

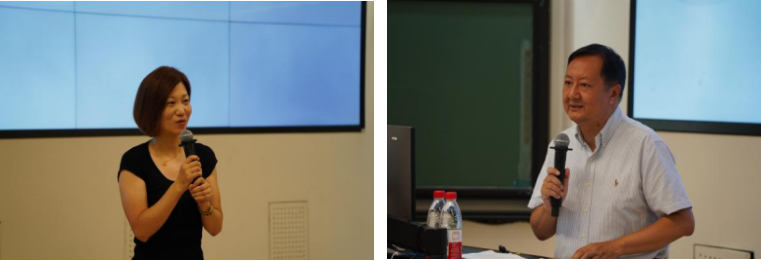

图为开幕式,江轶(左)主持、刘栋(右)致辞

热情洋溢的开幕式致辞后,全体师生共同开启了为期四天的探索之旅。值得注意的是,活动首日与最后一日采用了学生班和教师班合并授课的形式。首日课程由刘栋教授率先开讲,他系统介绍了生命学院研究生培养体系和清华学堂班建设情况。随后,致理书院副院长、生命学院闫永彬副教授讲解了2020年设立的五大强基书院之一的致理书院教学体系架构。两位老师从宏观层面展现了清华大学本科生和研究生培训体系的特色和衔接,使在座的师生对创新育人模式下清华大学的培养体系和理念有了更为立体化的认识。

7月11日下午,清华大学生命学院周帆副教授首先为大家带来了“追踪细胞与胚胎的命运”的讲座。周老师以生动的科学史开篇,从克隆羊多莉的诞生讲到诺贝尔奖得主的突破性发现,系统阐述了胚胎着床相关调控机制的研究意义和方法,深入讨论了遗传学操控、单细胞组学和体内外功能鉴定,带领大家深入了解床胚胎发育的多维分子机制。随后,生命学院陈浩东副教授结合实验室近期的研究成果,详细讲解了“淀粉-平衡石”假说的分子机制,陈老师由太空中的植物生长引入重力对于植物生长的影响,并介绍了在植物向重力性方面的前人研究成果,现场互动频频,学术氛围浓厚。

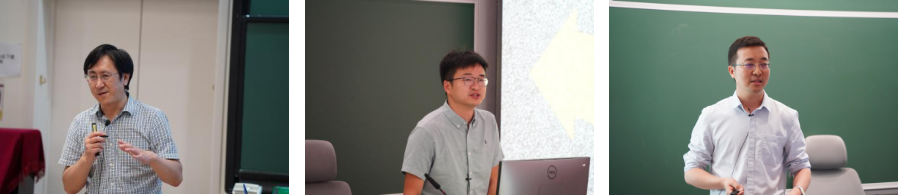

图为闫永彬(左)、周帆(中)、陈浩东(右)分享中

7月12-13日活动教师班和学生班在双会场同步绽放光彩。学生分会场汇聚全球顶尖智慧,来自清华大学、苏州大学、北海道大学、科罗拉多大学、西班牙基因组调控中心、UCL、日本国立遗传学研究所等机构的17位专家学者应邀进行了1.5天的学术报告,围绕细胞骨架、染色质重塑、信号通路、细胞极性等前沿领域展开深入交流,让大家对科研工作有了新的认识与体会。

来自西班牙基因组调控中心Thomas Surrey 教授以微管成核与动态不稳定性为主题,引发师生对细胞骨架调控机制的深入提问;北海道大学Fumio Motegi 教授则通过图像与严谨逻辑,系统讲述了卵母细胞发生中集体细胞流动的力学机制,吸引多位青年教师提问交流。科罗拉多大学Ding Xue教授午后报告聚焦父系线粒体清除机制,面对学生提问耐心解答,并鼓励从跨学科角度思考细胞选择性消除。耶鲁大学的Shaul Yogev 教授则通过光镊操控微管网络,提出微管机械传感新理论,揭示张力诱导钙内流与Rho信号激活机制。伦敦大学学院的Yanlan Mao 教授则揭示上皮细胞中Claudin-18解离激活Piezo1通道的过程,阐释力学信号如何被细胞解码等。这场跨国界、跨学科的高水平学术交流,不仅拓宽了学生们的科学视野,现场师生互动更是频繁热烈,充分体现思想碰撞的科研精神。在问答环节,学生踊跃发言,讲台上讲者与观众席之间形成良性互动,充分体现了学术讲座“思想碰撞”的核心精神。

图为学生班活动现场提问交流中

与此同时,在教师分会场正迸发出教育创新的火花,来自各个高中的优秀老师们对他们的教学经验进行了2天的“干货满满”的分享。北大附中冀静老师强调了对学生创新能力的培养,通过介绍以“生物探索大实验”为核心的项目式教学,增强学生创新能力;成都嘉祥外国语学校王春颖老师分享了其学校在基础教育阶段开展拔尖创新人才贯通培养的实践,通过创办少年班、成立创新学校为学生提供多元成长路径;季鑫老师分享了重庆巴蜀中学通过构建科学教育课程体系,创设协同育人生态的人才培养实践案例;上海七宝德怀特高级中学宋雪晴老师则从教育技术的角度出发,介绍了AI与翻转课堂等技术在生物教学中的应用,有效减负增效;人大附中吕继华老师更是创新性的提出了游戏化教学的概念,以人大附中的“游戏化教学”项目为例,介绍了如何将生物知识融入游戏,提升学生兴趣与探索能力。学员们对教育研究实践的细节和成果展开了深入的讨论,现场气氛热烈,学术氛围浓厚。

图为教师研修班7月12日分享中

7月13日,教师分会场的精彩分享继续进行。长沙市长郡中学李一丹老师展示了高中选修课程在激发学生实践与思维能力方面的作用;上海晋元高级中学孙立杰老师提倡课程设计要贴合学生发展节奏,结合高校资源为学生搭建成长跑道;无锡市第一中学戚馨月老师阐述了如何把兴趣融入自己的课程设计中,并以基因工程为例,展示了如何将科研故事融入高三复习课,提高学生科研逻辑;清华大学王文娟老师则和各位老师详细讨论了光学成像技术,讲解了光学显微技术在生命科学研究中的重要价值,阐述了见微知著的真理;十一中学夏静老师则探讨了如何促进学生深度学习的问题,通过基于任务驱动的单元作业设计,落实对学生们的深度学习核心素养培养。

图为教师研修班7月13日分享中

教学经验分享环节中,还设置了4个讨论环节,老师们围绕拔尖创新人才培养、教学改革与教育技术应用等方面展开了深入探讨,并对讨论内容进行了分享。上海科技大学附属学校乔庄亦老师表示,通过分层教学、联合高校资源、国际竞赛及文献研读等方式,深化学生理解,拓展学术视野,助力高考与拔尖创新人才的双重目标达成。同时裘老师还认为高中教材为适配大多数学生能力,对复杂知识如免疫机制做了简化处理,但教学实践表明,适当补充大学知识有助于学生形成系统认知,提升理解深度。来自襄阳四中的董世金老师分享到,在与季鑫老师交流后,对课程进度与教学目标关系有了全新理解,意识到“为何一定要上完”比“怎么上完”更值得反思,同时也开始探索翻转课堂与教育技术的有效结合。

图为教师研修班学员分组讨论中

7月13日下午的Journal Club环节则成为学生施展科研素养的舞台。在陈晓颖、王童、张元龙三位研究员的指导下,8组本科生和4组高中生围绕12篇最新发表的线虫衰老机制、神经突触可塑性等《Nature》《Cell》前沿论文,独立完成文献精读、PPT制作与核心结论推演。指导老师逐组点评其逻辑严谨性与学术表达规范,重点强化批判性思维与数据解读能力,经过老师们对每组的点评及讨论,进一步提升了学生们的科研素养和认知。引导学生重构论证链条,显著提升了参与学生的学术思辨深度。

图为陈晓颖(左)、王童(中)、张元龙(右)点评中

经过以上活动,学生班的同学们普遍认为收获了许多,思想上得到了多维度科研启蒙。王芊同学认为,多场前沿学术报告拓展了其对生命科学多领域交叉研究的认知,深化了对神经修复、表观遗传调控等机制的理解。Journal Club则提升了批判性思维与学术表达能力。吴章玉同学认为陈晓颖研究员在文献研讨中指出文献作者的错误,使其深刻理解基础学科对科研批判思维的关键性,同时坦言英文讲座听力障碍与知识盲区带来的理解鸿沟,决心夯实专业基础与语言能力。此次活动极大丰富了同学们的专业视野,促进了同学们科研思维与学术素养的全面提升。

图为Journal Club环节部分部分现场图

7月14日,精彩的学术分享继续进行。王一国教授以“激素与健康和疾病”为题,深入剖析激素在维持健康与致病过程中的双重作用,结合临床研究案例,系统讲解激素调控网络与疾病机制。米达副教授则以“大脑皮层神经细胞多样性的发育机制”为题,介绍了最新的大脑皮层神经元命运决定研究成果,展示多组单细胞图谱数据,引发师生对神经元类型划分与调控机制的热烈交流。王建斌副教授以“解码日常生活中的免疫”为题,深入浅出地介绍了免疫系统在日常健康中的防御机制,强调疫苗接种、免疫耐受与炎症控制对公共健康的重要性,帮助听众以科学视角理解免疫现象。最后,闫创业副教授则围绕“结构生物学的发展与未来”展开讲解,梳理了冷冻电镜、X射线晶体学等关键技术在解析生命大分子结构中的核心地位,并展望AI在结构预测和靶点识别方面的应用前景,鼓励跨学科创新。

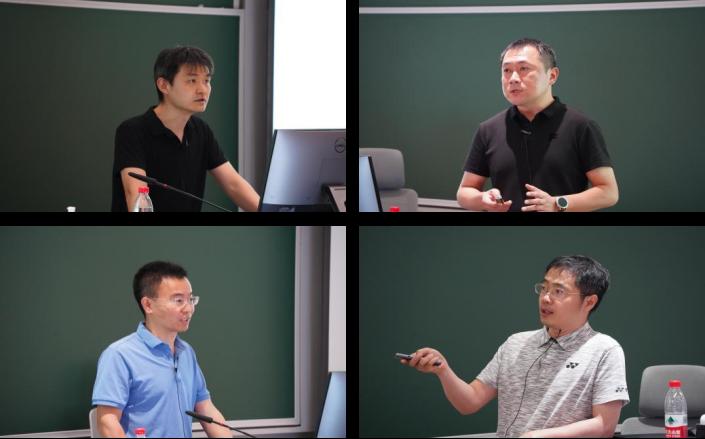

图为7月14日王建斌(左上)、米达(右上)、王一国(左下)、闫创业(右下)科学报告分享

在闭幕式上,闫创业老师以一番让人印象深刻的寄语为本次活动画上圆满句号。他面向不同群体提出了针对性的成长建议:他希望未来科研新星——高中生们,通过了解前沿科学,激发未来从事科研的兴趣与动力,坚定信念,为进入理想大学做好准备。他希望未来科研生力军——本科生们,理解科研的长期性和坚持的重要性,持续努力,逐渐成长。他希望育人园丁——教育工作者们,在高中阶段激发学生的兴趣与主动性,使学生保持对未来的好奇心,进而提升学习兴趣和内在动力。

图为闫创业老师闭幕式致辞中

至此,2025年生命科学联合中心学生暑期班、第十四届高中生物教师研修班暨第三届生命科学基础教育人才培养研讨会圆满落幕。这场为期四天的科学盛会,不仅延续了生命中心十四年来坚持公益科普的初心,更以灵活的活动形式和前沿的学术内容,为参与者带来了一场难忘的科学之旅。让我们共同期待明年更加精彩的科学之约!