前言

在生命学科高层次人才中心和生命中心的共同支持下,清华大学生命学科高层次人才培养中心论坛每学期会邀请不同领域教授进行专题学术报告,倡导由研究生策划、主持、主导午餐会和撰写新闻稿件,借此机会加强师生互动,增进学术交流与讨论。

2025年11月05日,清华大学生命学科高层次人才中心论坛的学术报告会在生命科学馆143报告厅顺利举办,此次论坛由生命学科高层次人才中心和生命中心共同支持。清华大学生命学院、生物信息学“教育部重点实验室” 鲁志教授实验室邀请中山大学的杨建华教授,围绕 “RNA组学揭示新型结构RNA及其调控功能” 这一主题作学术报告。

本次论坛由鲁志教授实验室的2024级直博生蒋国豪主持。会议伊始,主持人介绍了杨建华教授的学术经历,杨教授长期致力于开发新的RNA组学实验方法与信息学工具,探索新型非编码RNA及其调控功能与作用机制,发表了多篇高水平论文,学术成果丰硕。本次报告吸引了众多同学与老师前来参与。

主持人宣布报告开始后,杨教授展开了主题报告。报告内容主要围绕其近年在Nature Biotechnology、Nature Communications等期刊上发表的一系列工作展开。

图 1 杨建华教授做开场白

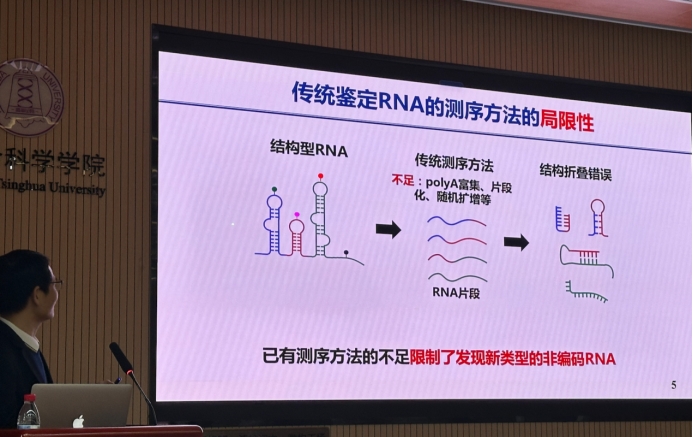

杨建华教授开篇指出,新类型非编码RNA的发现是驱动RNA领域认知突破的关键,每一次发现都有望揭示全新的细胞分子机制。然而,他随即强调,传统的RNA测序方法存在固有局限,这些技术瓶颈严重制约了新非编码RNA的发现及其调控新范式的解析。

图 2 杨建华教授介绍传统鉴定RNA的测序方法的局限性

为突破上述技术瓶颈,杨教授团队开发了RIP-PEN-seq、PEN-seq及NAP-seq等一系列创新测序技术,为系统发现新型非编码RNA并解析其功能提供了强大工具。

杨教授介绍了其团队开发了RIP-PEN-seq技术(RNA Immunoprecipitation coupled with sequencing of Paired Ends of NcRNAs),该技术能够测定全长非编码RNA及其二级结构。进一步结合多种RNA结构基序分析算法,团队成功识别出一类具有新型结构基序的非编码RNA—bktRNA。值得注意的是,bktRNA展现出复杂的表达与进化模式。

为深入探索bktRNA的功能,杨教授团队开发并优化了CLASH技术,以系统挖掘bktRNA的靶向基因。研究发现,bktRNA1可特异性靶向剪接体中的U12 snRNA。后续实验证实,bktRNA1介导了U12 snRNA的甲基化修饰;敲低bktRNA1会导致次要剪接体(Minor Spliceosome)功能全局性失调,进一步机制研究表明,bktRNA1调控了次要剪接体中关键蛋白的结合能力。

基于上述成果,杨教授进一步提出一个根本性问题:在人类等复杂基因组中,是否仍隐藏着大量未被鉴定的新型RNA?该问题引领团队继续深入探索RNA世界的未知领域。

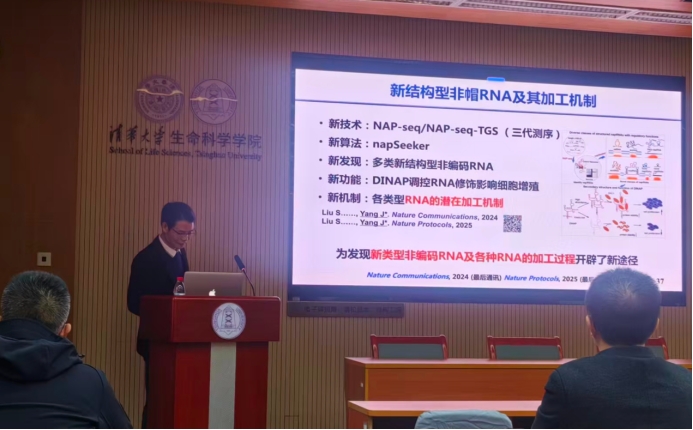

随后,杨教授重点介绍了其团队开发的NAP-seq技术。该技术能够系统鉴定非帽RNA及其加工机制。结合团队自主开发的分析算法napSeeker,研究人员成功发现了多类新型结构型非编码RNA,为全面揭示新类型非编码RNA及其多样化的RNA加工过程开辟了新途径。

图 3 杨建华教授对其2024年发表在Nature Communications上的工作的总结

在报告最后,杨建华教授进一步展望了新结构型RNA在基因调控与工具开发中的应用前景,主要包括:

结构基序应用:用于稳定向导RNA、设计新型基因编辑工具,如优化Cas9靶向序列、ADAR结合系统及Guide RNA设计;RNA调控应用:包括可编程RNA靶向修饰技术,以及RNA-Guided的RNA修饰在基因治疗与精准编辑中的潜在价值。

报告在热烈掌声中圆满结束。在随后的交流环节,在场师生踊跃提问,就报告内容细节与杨建华教授进行了深入交流,杨教授也一一作出细致解答。

中午,杨建华教授与部分学生共进午餐,期间围绕如何提升科研能力、培养科学思维、寻找创新性课题以及高校任职现状等话题展开了轻松而富有启发性的讨论。整场活动在浓厚的学术氛围中顺利落幕,与会师生均表示收获颇丰。

图 4 杨建华教授介绍新结构型RNA与调控控范式的各种应用

在此,特别鸣谢生命科学联合中心,清华大学生命科学学院对此次论坛的大力支持。

嘉宾介绍

杨建华教授长期致力于开发新型RNA组学实验方法与信息学工具,以探索非编码RNA的调控功能与作用机制。他在《Nature》、《Nature Biotechnology》等顶级期刊发表多篇重要论文,其团队开发的RIP-PEN-seq、NAP-seq等测序技术与starBase、snoSeeker等软件平台已被引用逾18,000次,成为领域内的关键工具。杨教授的研究不仅深化了关于非编码RNA作为“第二遗传信息”的认知,也为RNA精准调控技术开辟了新方向。

供稿人 蒋国豪 清华大学生命学院24级博士生