2024年12月19日晚,由生命科学联合中心(CLS)研究生学术交流委员会组织的CLS研究生“1+X”论坛本学年第四期活动在金光生命科学大楼101报告厅成功举办。本次论坛的主题是神经生物学和心理学。生命科学联合中心研究生委员会主任肖俊宇教授和生命科学学院、生命科学联合中心的焦雨铃教授共同出席活动。

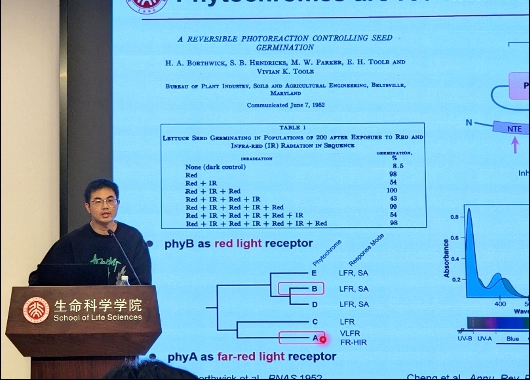

来自邓兴旺老师课题组的王征东同学进行了题为“Light-induced remodeling of phytochrome B enables signal transduction by phytochrome-interacting factor”的报告,分享了他在解析激活态光敏色素B(phytochrome B, phyB)结合光敏色素互作因子(phytochrome-interacting factor,PIF)分子机制方面的研究进展。太阳光不仅是植物的能量来源,还是调节其生长发育过程的关键信号分子。phyB是植物的主要红光受体,其光激活依赖于共价结合的生色团phytochromobilin(PΦB)。红光激活后,拟南芥phyB可以直接与PIF互作,传递光信号并调控下游基因表达,促进光形态建成。然而,激活态phyB结合PIF且转导光信号的具体机制仍然不清楚。为了解决这一领域内重要问题,王征东同学与合作者组装并解析了激活态phyB以及组成型激活态phyBY276H突变体分别结合PIF6的复合物冷冻电镜结构,首次发现生色团PΦB分子在吸收红光后D环翻转了180˚,并且和生色团结合口袋中的系列氨基酸重新建立了互作网络,最终导致PHY结构域中的关键舌状突出结构发生由β片层到α螺旋的构象转变,驱动抑制态phyB二聚体发生大规模结构重排。光激活后的phyB会形成“头对头”二聚体,并与一分子的PIF6形成不对称三聚体,PIF的结合也促进了激活态phyB的稳定,并提出了激活态phyB和PIF分子之间“诱导契合”的互作模型。王征东同学也讨论了phyB -PIF的结构解析对于未来作物感光性状的改造、改善作物密植性能和对复杂环境的适应性潜在的巨大应用。

(王征东同学作报告)

王征东同学精彩的报告引发了同学们的广泛思考和讨论。大家就结构解析的细节和结构转变对应的生物学功能等方面提出了问题,并得到了王征东同学的详细解答。肖俊宇老师和焦雨铃老师充分肯定了该工作的重要意义,并对phyB入核机制和可能具有的其他功能进行了讨论,最后也对报告呈现提出了建议。

来自齐志老师课题组的李承博士为我们介绍了 “基于p53蛋白探究双链DNA-蛋白共凝聚物形貌转变的分子机制”。真核细胞内的蛋白和核酸等分子之间的多价相互作用可以驱动生物大分子凝聚物的形成,这种现象可以用相分离的理论予以解释。在前人的报道中,凝聚物通常表现为球型或液滴型的形貌,但近期的部分研究显示,生物大分子凝聚物在细胞内或体外实验中能够呈现不规则的珍珠链型形貌。凝聚物的不同形貌与其承担的生物学功能息息相关,而调控这些凝聚物产生不同形貌的分子机制尚不明晰。此外,构建完整的相图对于研究生物大分子凝聚物这一相分离体系非常重要,凝聚物的物态性质变化与形貌变化应如何体现在它的相图中。为理解上述问题,演讲者团队以双链DNA和修改后的人转录因子p53蛋白为研究对象,当二者单独存在时,体系内不发生相分离现象;但将二者混合,蛋白和DNA之间的相互作用可以诱导产生DNA-蛋白互作共凝聚物(DNA-protein interactive co-condensate, DPIC)。演讲者团队发现,改变共凝聚物中蛋白和DNA的相对浓度,或者向DNA底物中引入与蛋白有更强亲和力的DNA序列,均可以促进珍珠链型DPIC的形成。另外,利用原子力显微镜力谱对几种不同DPIC的力学性质进行表征,发现上述的两种调控方式均可以导致DPIC发生材料性质的转变。将DPIC内部和周围环境中蛋白和DNA的浓度绘制出相图,可以发现增强蛋白-DNA相互作用强度,DPIC会先出现材料性质的转变,再发生形貌学上的变化,两种变化并不同步。为阐明液滴型和珍珠链型DPIC在相分离早期阶段是否就已存在差异,研究团队使用双色荧光互相关光谱技术解析了相分离早期的DPIC,发现两种DPIC在这一阶段具有相近的水合半径,但随着凝聚物生长,二者水合半径的差异会逐渐显著。将上述的实验结果带入到已知的相分离成核生长理论中,可以得到DPIC的生长动力学模型:第一阶段是蛋白核酸之间相互桥联成纳米微团,第二阶段中纳米微团的互相融合形成了更大尺寸的共凝聚物。第一阶段中不同的蛋白-DNA相互作用强度会影响这些纳米微团的粘弹性特征,为了描述这种粘弹性特征差异在该动力学模型中的角色,演讲人团队引入弛豫时间概念,当DPIC的弛豫时间长于实验的观测时间,则在观测时间内DPIC无法完成弛豫,从而形成珍珠链形形貌,他们使用了分子动力学模拟、相场模型和实验观测验证了该假说的合理性。随后,李承博士还与我们分享了他们的最新研究成果:向上述的液滴型DPIC中加入特定诱导条件,实心的凝聚物会逐渐形成空心球状结构,其内部是无填充物的。分析该空心结构形成的动力学过程,发现这种现象与以往研究报道中空心球状结构的形成机制是迥然不同的。他们结合了相分离的物理学模型和实验结果,提出这种空心结构的形成对应了“相分离中的相分离”过程。

(李承同学作报告)

演讲人报告结束以后,参会同学和老师们对李承博士的工作展开了热烈讨论。一些同学们对于这种凝聚物形成过程的可逆性产生了兴趣,另外一些同学则关注于凝聚物形成过程中双链核酸的物理性质变化及其对形成过程的影响。李承博士耐心回答了同学们的疑问,随后老师们在凝聚物形成过程细节、具体生物应用、未来发展前景等问题上与李承博士进行了详细的讨论,最后老师们肯定了李承博士工作的新颖性,对下一步工作给予了指导和建议。

(现场提问与点评)

报告结束后,老师们为演讲同学颁发了活动的纪念奖杯。本次活动约有80名同学参加。至此本学期“1+X”论坛已经结束,第五期活动将于春季学期2025年2月20日举办,欢迎大家参加!